De Lennon aux Stones en passant par le Velvet, comment Warhol est devenu le roi de la jaquette

De la célèbre banane du Velvet Underground & Nico à la braguette des Rolling Stones, Andy Warhol a griffé de sa patte plus d’une cinquantaine de pochettes. En se renouvelant sans cesse, l’iconique père du pop art a contribué à définir l’identité visuelle de beaucoup d’artistes. Et au début, on était loin de l'explosion de couleurs qui allait arriver plus tard.

2022 M01 23

Pour comprendre l'histoire qui suit, revenons au milieu des années 50. A cette période où le disque est à son apogée, où chaque album se vend comme des petits pains, Andy Warhol trouve dans ces toiles blanches le médium parfait pour gonfler d’un vent nouveau les voiles de son art. Pour ce rejeton de Pittsburgh, tout a commencé dans la musique. Lorsqu’il débarque à New York en 1949, il obtient un premier job de graphiste pour des maisons de disques, en parallèle de ses activités de dessinateur publicitaire.

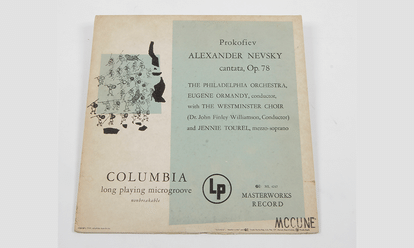

Chez Columbia, il imagine une pochette type, reconnaissable entre mille. Sur ce carré blanc qui renferme les galettes, il en rajoute d’autres, de couleurs vives : ils sont réservés pour des dessins à la plume ou pour capturer le nom du label. Mais avec l’arrivée du jazz dans les années 50, Warhol doit (déjà) se réinventer.

Au milieu de cette multitude de nouveaux-venus, Andy fait le pari du portrait. Premier essai en 1955 avec l'album « Count Basie » de Count Basie. Il n’est pas encore l’amoureux des couleurs qu'on connaîtra par la suite, et opte donc pour un alliage de gris, grossissant volontairement les traits du pianiste. Une technique inspirée par une photographie, qui trouve écho aujourd’hui dans le travail de Lewis Rossignol, créateur d’un artwork du vinyle « IGOR », signé Tyler, The Creator.

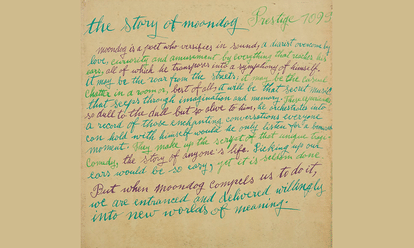

Avant Jean-Michel Basquiat qui en fera lui aussi une lubie, Warhol se repense, et des visages, il passe aux mots. Qu’ils soient nombreux, sous la forme de textes comme sur l’album « The Story Of Moondog » en 1957, ou de tailles variables, plus rares, à l’image du « Monk » de Thelonious Monk paru trois années auparavant, Andy a le verbe facile.

Andy Warhol's cover for Monk, 1954. That's Warhol's mother's hand-writing.#Monk100 pic.twitter.com/9qpd2xIB8K

— Deny Fear (@dean_frey) October 10, 2017

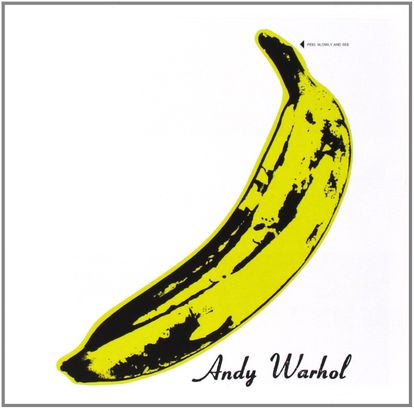

Quand il ouvre sa Factory en 1964, le peintre revient aux portraits. Ici, il n’est plus question de dessins, mais bien de photographies. Avec la jaquette qu’il imagine pour « This Is John Wallowitch », disque de l’auteur du même nom, Warhol superpose presque 56 clichés du chanteur, à la façon de photos d’identité — exclusivement en noir et blanc. Toujours selon ce procédé et cet outil, il couvre le dos de l’album « The Velvet Underground & Nico » sorti dès 1967. Nouveauté, il baigne cette fois les visages des membres de lumières vives. Par contre, pour le devant de cette pochette, il se montre plus… joueur.

En apposant une banane que l’on peut directement peler — à votre avis, à quoi ressemble le fruit sans sa peau ?, Andy met à contribution le public, lui demandant de toucher son art, l’incluant en quelque sorte dans le processus. Cette initiative tape dans l’œil de Mick Jagger, qui pour l’album « Sticky Fingers » (1971), contacte Warhol. Comme une réponse au titre — qu’on vous laisse traduire, l’auditeur est appelé cette fois à baisser la braguette du chanteur des Stones, affichée taille XXL sur la jaquette.

Fin 70, début 80, La Factory tourne à plein régime et Andy Warhol surfe sur le tsunami de sa notoriété. Les stars se pressent dans son atelier : nombreux sont celles et ceux à vouloir, comme Marilyn Monroe, que le pape du pop art leur tire un portrait coloré. À la volée, on peut citer Billy Squier et Diana Ross, respectivement pour « Emotions In Motion » et « Silk Electric » en 1982, ou John Lennon et Aretha Franklin, immortalisés sur les covers de « Menlove Ave. » et « Aretha », parus en 1986. Ces illustrations sont tellement vendeuses, que même de son vivant — et que dire lorsqu’il ne sera plus — Andy Warhol est copié sans vergogne.

Les exemples les plus célèbres restent jusqu’ici les pochettes de The Smiths. Pour leur premier disque, « The Smiths » sorti en 1984, le groupe de Manchester utilise une photo de l’acteur américain Joe Dallesandro, une icône de la culture LGBT qui traînait dans les ateliers d’Andy Warhol. Avec « Meat Is Murder » paru en 1985, Morrissey reproduit le découpage warholesque en carrés, dupliqués quatre fois à l’identique. Un dernier ? Sur « Sheila Take a Bow », 1987, l’actrice transgenre américaine Candy Darling est en couverture. Devinez quoi, ce personnage fut également la muse du Velvet Underground et Lou Reed, ou encore des… Rolling Stones.

Legendary pop artist #AndyWarhol died 32 years ago today, on February 22, 1987. Though perhaps best known musically for his support for the Velvet Underground, Warhol designed album covers for artists from Count Basie to Aretha Franklin to the Rolling Stones to John Lennon! pic.twitter.com/JSwwpsPpCY

— Radio Nowhere with Adam and Nate on CD 92.9 (@RadioNowhere929) February 22, 2019