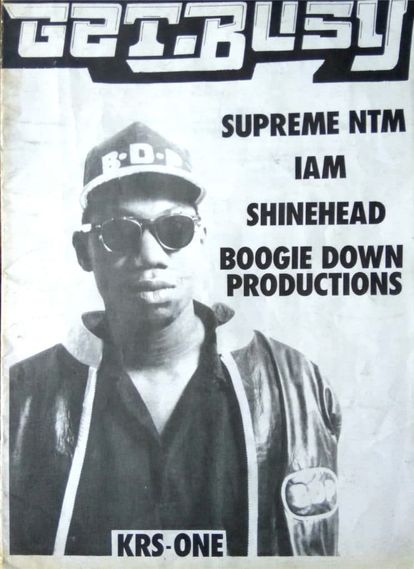

Sear raconte l’aventure de Get Busy, "l’ultime fanzine hip-hop"

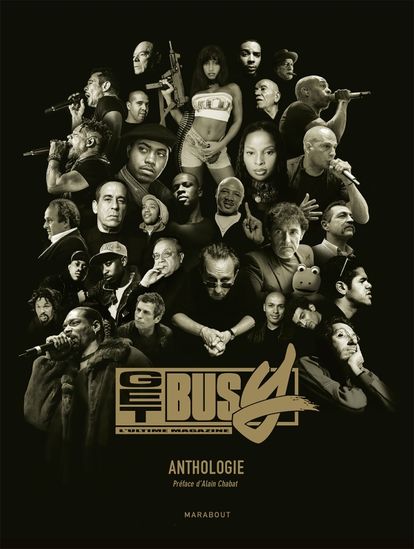

Apparu en 1990, Get Busy a connu plusieurs vies (un fanzine, un magazine, une émission sur Clique), tout en restant fidèle à une seule règle : être à la fois témoin et acteur de l'immersion de la culture hip-hop dans toutes les strates de la société. Alors que sort l’anthologie du magazine aux éditions Marabout, rencontre avec son fondateur, Sear, qui résume l’affaire ainsi : « On est arrivé en disant que l’on était les meilleurs. Après, on a essayé de prouver que c’était vrai ».

2021 M12 2

Le premier numéro de Get Busy date de 1990. À quoi ressemble ta vie à ce moment-là ?

Avec le reste de l’équipe, on vivait le hip-hop à 100%, c’est ce qui régissait notre quotidien. Pourtant, ce n’était pas une évidence de lancer un magazine. Je n’avais pas d’ambition journalistique. Tout s’est fait par réaction. Public Enemy était le plus groupe le plus excitant de l’époque, le hip-hop prenait de plus en plus de place, et les médias rock commençaient à s’y intéresser. Sauf qu’il y avait beaucoup de condescendance, de crainte et de mépris de leur part, ce qui donnait lieu à des articles dégueulasses...

Pour tout te dire, Le Parisien avait publié une carte des bandes et y avait inclus de manière incompréhensible Les Little et NTM, Guillaume Durand avait demandé à ses reporters de commenter en direct le concert de Public Enemy comme s’il s’agissait de la guerre en Irak, etc. Bref, il y avait beaucoup d’approximations et d’erreurs factuelles. Très naïvement, et prétentieusement, on se disait donc qu’on était les mieux placés pour parler du rap.

J’imagine que tu avais tout de même un rapport à l’écriture, non ?

J’aimais bien le français, mais je n’étais pas un littéraire. Je ne lisais pas de livres, plutôt des magazines. Un jour, vers 1983, ma prof m’avait dit que je ferai un bon journaliste. On peut appeler ça le destin… Ce qui est sûr, c’est que je n’avais pas la vocation d’écrire. C’est le rap qui m’a imposé cet exercice. Aussi, il faut le préciser : dans Get Busy, malgré notre ton un peu chambreur et nos vannes très crues, on s’est toujours appliqué à mettre du style, faire des éditos chiadés. Il y avait aussi la volonté de ne pas prendre les lecteurs pour des abrutis, contrairement à la presse spécialisée qui utilisait parfois le verlan, ce qui avait tendance à m’hérisser les poils. Nous, on voulait montrer qu’on était cultivé et éduqué.

Si on se fie aux éditos des premiers Get Busy, le but était d’accompagner les amateurs de hip-hop avec une presse qui maîtrisait son sujet. Pourtant, le fanzine traitait finalement peu de rap français…

Quand j’ai entendu les premiers singles, je l’ai pris comme une victoire collective. Il y a d'ailleurs une interview d'IAM dans le premier numéro... C’était une fierté d’entendre du rap d’ici. Reste qu’en 1990, on sentait encore une grosse différence de niveau entre le rap français et sa version américaine, portée par des groupes devenus mythiques. À l’inverse, à Paris, quand on regarde les looks, les danses ou les interviews, c’était finalement plus rigolo qu’autre chose. J’avais trop de proximité avec ce milieu pour ne pas en rire. On a certes chroniqué quelques projets, notamment ceux d’Alliance Ethnik et de MC Solaar, que l’on a descendu, mais on ne voulait pas être méchant non plus. L’idée, ce n’était pas de tirer une balle dans le pied d’un rap français en plein développement. Alors, on a décidé d’arrêter.

Avec le recul, tu regrettes d’avoir été si dur avec certains albums ?

Il ne faut pas avoir de remords, et replacer ça dans le contexte de l’époque : ça reflétait notre approche. On prenait le hip-hop tellement à cœur que l’on se confrontait parfois à d’autres écoles de pensées. Certains parlaient de nous comme des ayatollahs du rap… Aujourd’hui, bien sûr que je réhabilite la musique de Solaar. D’ailleurs, ce n’est même pas sa musique qui me dérangeait. C’est juste que c’était le chouchou des grands médias : il était gentil, il citait Bobby Lapointe et paraissait mignon à côté de NTM, Assassin ou IAM, que l’on traitait comme des abrutis.

Or, je n’ai jamais trouvé qu’un Kool Shen écrivait moins bien qu’un Solaar. En vrai, j’aurais simplement aimé qu’il réagisse de temps à autres pour défendre notre culture, comme sur le plateau de Ciel mon mardi où il reste passif pendant que deux mecs dégueulent sur le rap. Je ne lui demandais pas de se battre, juste de prendre la parole et de leur faire remarquer toute la richesse du hip-hop.

Au début des années 1990, c’était loin d’être facile de choper des rappeurs US en interview. Comment te débrouillais-tu pour obtenir Snoop Dogg, Gang Starr, Nas, etc. ?

C’était du système D, mais on avait une telle conviction, une telle envie que ça passait. Et puis on était bien entouré avec les gars de l'association IZB, qui nous ont emmené à New York, où on pouvait aller à la rencontre d’artistes plus abordables qu’aujourd’hui. Le rap est devenu une industrie à part entière, donc les mecs ont désormais 36 000 intermédiaires pour gérer leur carrière. Nous, on pouvait les approcher plus directement. D’autant qu’ils étaient heureux de pouvoir enfin discuter avec des gens qui connaissaient leur sujet après avoir enchainé les interviews avec la presse généraliste…

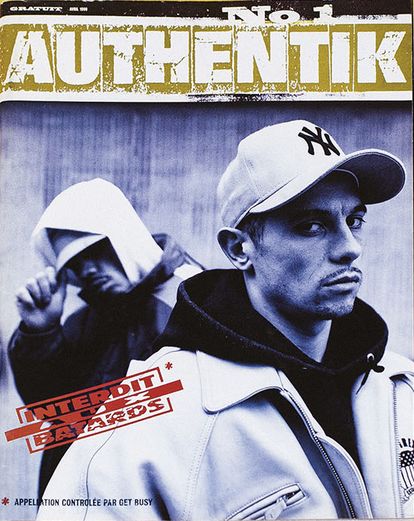

Pour te donner un exemple, lorsqu’on lance en 1998 Authentik, le magazine de NTM, je réalise une interview du groupe puis l’accompagne pendant de longs mois lors de sa tournée et sa campagne promo. Et là, je vois des journalistes arriver avec le numéro d’Authentik sur les genoux et poser les mêmes questions que les miennes… Ça te donne une idée de comment le rap était traité dans les années 1990.

Personnellement, il y a une interview que tu gardes en tête ?

Celle de Snoop Dogg raconte bien notre débrouillardise. Sinon, je dirais les interviews avec Gang Starr ou Public Enemy. On était les seuls à les avoir à une époque où ils refusaient tout le monde. Flavor Fav m’avait même acheté un burger au McDo des Champs-Élysées en 1991. C’était un bon moment.

« On n’avait pas de moyens, mais on avait des goûts de luxe. »

À combien d’exemplaires se vendait le fanzine ?

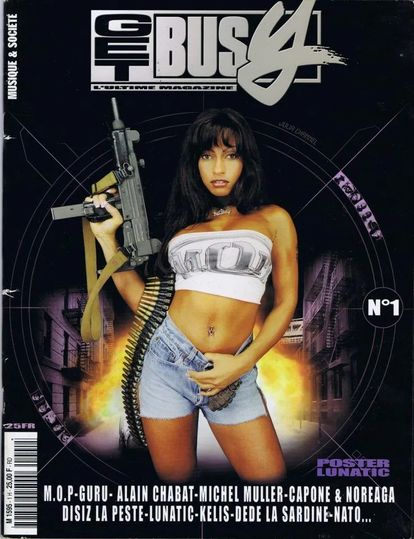

À la fin de l’époque fanzine, en 1995, on était entre 2000 et 2500 exemplaires, ce qui est quand même élevé pour un fanzine. Surtout que cette culture de la presse DIY était inexistante dans le rap, contrairement au rock. On a appris sur le tas, en tirant l’écriture vers le haut. En gros, on n’avait pas de moyens, mais des goûts de luxe. D’où la volonté d’imprimer sur du papier glacé avec des couvertures en couleurs, là où les premiers numéros étaient simplement des feuilles agrafées entre elles...

Tu comprends que certaines couvertures aient pu marquer les esprits ?

C’était souvent un concours de circonstance. Pour le numéro 5 du fanzine, ce sont les graffeurs Mode 2 et Colt qui nous ont proposé, sans que l’on demande quoique ce soit. Ils aimaient bien ce que l’on faisait, mais avaient du mal avec notre logo. Alors, ils ont envoyé leur proposition, et la couv’ est devenue mythique, même si elle nous a valu quelques embrouilles avec IAM, vexé de la mention sur l'affiche « De la planète Marcelle »...

Pour le numéro 3 d’Authentik, que j’ai piloté, c'était la même débrouille. À l’époque, Kool Shen et JoeyStarrr venaient d’entrer aux Guignols et ne kiffaient pas trop leurs marionnettes… J’en parle avec Vrej Minassian, leur chef de projet, et on se dit qu’il faut prendre le contrepied de tout cette histoire en utilisant leurs marionnettes en couv’. En plus, ça montrait que les gars savaient rire d’eux-mêmes.

Il y a aussi cette couverture avec Julia Channel…

C’était la première de la version magazine. En 2002, Julia était très souvent citée par les rappeurs. C’était une icône, on la voyait sur tous les panneaux publicitaires. Mais au-delà de son corps, on sent un vrai travail graphique. D’ailleurs, je tiens à dire qu’on n’a jamais fait de couverture pornographique : les filles étaient toujours habillées, on ne voyait jamais un bout de sein ou de fesse, et il y avait un vrai travail sur les photos. Ça donnait quelque chose de très beau qui, j’ai l’impression, est bien mieux compris aujourd’hui. Ce qui est marrant, c’est qu’à la base, ces couvertures avec des meufs étaient juste une astuce pour éviter les embrouilles avec les artistes, pour qu’ils évitent de nous reprocher d’avoir mis un tel ou un tel plutôt qu’eux en couv’.

JoeyStarr t’a tout de même reproché de ne pas avoir mis Sébastien Farran, l’ex-manager de NTM, en couv’…

Je ne sais pas comment tu sais ça, mais oui, on avait choisi de conclure la période magazine en 2003, avec une photo de Kenzy, le patron de Secteur Ä. Ce qui est marrant, c’est de voir que JoeyStarr insulte Farran dès qu’il peut aujourd’hui…

Get Busy, c’est aussi l’histoire d’Authentik, le magazine de NTM dont tu parlais. Tu penses que cette expérience a directement influencé la version suivante de Get Busy ?

Authentik a beau être le magazine de NTM, il y avait beaucoup de moi à l’intérieur. D’ailleurs, sans vouloir me lancer des fleurs, Nicolas Nardone, leur ancien manager, le disait lui-même : « Sans Sear, Authentik n’aurait jamais été ce qu’il a été ». C’était un gratuit, distribué à 150 000 exemples, et ça a marqué les gens. Alain Chabat voulait même l’adapter en émission de télé… De notre côté, ça nous a conforté dans ce que l’on avait envie de faire, c’est-à-dire un magazine qui n’était pas essentiellement hip-hop. Du coup, on a vécu de grands moments ensemble, comme l’interview de Poelvoorde ou Laetitia, la reine du porno à l’époque. Il n’y a qu’une partie dans le livre, mais il y a un QR Code pour accéder à la totalité de l’interview, jamais publiée. C’est un festival de blagues et de conneries. Pour te dire, même la correctrice n’arrivait pas à se concentrer en la relisant.

À ce propos, à quoi ressemble pour toi une bonne interview ?

Pour moi, c’est la rencontre à un instant T avec un quelqu’un, ce qui signifie qu'une interview ne sera jamais parfaite. Il y aura forcément des regrets, des questions que tu aurais aimé poser, etc. Il faut l’accepter, se dire que l’entretien correspond à un moment précis dont on essaye de tirer le meilleur. En revanche, c’est sûr que l’on a de moins en moins de temps avec les artistes aujourd'hui. Or, ce n’est pas en 15 minutes que tu peux avoir une connivence avec les gens... D’autant que l’histoire derrière un featuring m’intéresse assez peu, dans le sens où cette info sera présente au sein des magazines spécialisés. Moi, ce que j’aime, c’est rentrer dans l’humain, faire en sorte que le mec t’explique sa vie de famille, son déménagement, etc. L’humain, ça peut toucher n’importe qui, c’est ce qui permet de s’identifier ou de se projeter dans le vécu ou la réflexion d’un artiste.

Aujourd’hui, tu ne penses pas que le rythme de publication irrégulier de Get Busy a rendu compliqué la croissance du magazine ?

C’est à double tranchant. Ce rythme, c’est aussi ce qui fait que Get Busy est devenu culte. Si on avait dû sortir un numéro tous les mois, on aurait fait comme les autres et on aurait parlé de trucs qui ne nous intéressait pas vraiment. À l’inverse, on a pu faire ce que l’on voulait, s'éloigner du hip-hop, faire un magazine sociétal avec du rap à l'intérieur, et interviewer longuement des mecs comme Jacques Verges, Eric & Ramzy, Marc Dorcel, DJ Mehdi ou Thierry Ardisson. On n’a pas eu le temps de s’ennuyer. Et puis, comme je dis souvent, on a certes manqué de constance, mais jamais de persistance. Ce n’est d’ailleurs pas pour rien si Get Busy existe encore aujourd’hui. Ça prouve que l’on n’a pas fait trop de merde et que l’on n’est pas encore rincé, même si on est désormais sur un créneau très old school.

À propos de cette émission, l'ancrage old school est voulu ou c’est juste parce que tu n’écoutes plus du tout ce qui se fait ?

Lorsque Mouloud Achour nous a proposé ce créneau sur Clique TV, on a souhaité tout mélanger, d’où les interviews avec David Dufresne et Frédéric Taddeï. Le problème, c’est que Mouloud occupe déjà cette place avec son émission, qui a finalement la même posture que Get Busy à l'époque : parler de hip-hop et d’autres choses, plus sociétales. Il nous a donc proposé d’interviewer des mecs comme Cut Killer, Solo et tant d’autres.

Au début, ça m’emmerdait d’être ce vieux qui parlent à des vieux, j’avais l’impression de me retrouver dans une prison. Reste qu’on laisse une trace de cette époque, que l’on fait de l’archivage pour les prochaines générations ou pour ceux qui ont connu les prémices du hip-hop en France. Maintenant, il va tout de même falloir passer à autre chose. Encore quelques interviews et on aura fait le tour de la question. Du coup, on réfléchit à la suite, avec l’envie de s’ouvrir à nouveau sur la société.

Get Busy - L'anthologie de l'ultime magazine, avec une préface d'Alain Chabat, est disponibe sur le site des éditions Marabout.

Crédits photos : Nathanaël Mergui.