Avant le Pulse et le Pulp, il y avait Sylvester

2016 M11 5

Un colosse noir en robe disco a longtemps porté l’étendard de la contre culture gay. Après le massacre d’Orlando, on redécouvre fasciné sa musique et son destin.

Il a fallu qu’un homme armé d’un fusil mitrailleur transforme en juin dernier le Pulse à Orlando en scène de tragédie pour que le monde redécouvre la dette qu’il doit aux clubs homos. Naissance de la culture danse, matrice de la musique électronique, libération des mœurs, avant-garde branchée… Tout ou presque semble venir de là. Mais on a longtemps oublié que les boîtes gays des années 1970 ont eu un héros, aussi méconnu que flamboyant, et lui aussi tombé au combat.

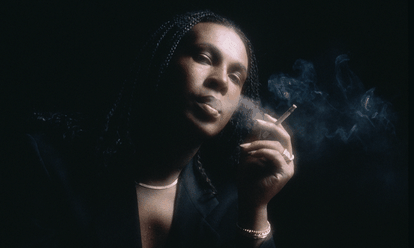

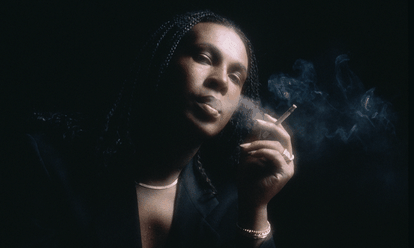

Du rouge à lèvres, des perruques et une bombe de laque. Pour une majeure partie de l’humanité, Sylvestre est le prénom d’un chat noir un peu bête qui passe son temps à pourchasser un canari jaune. Pour quelques autres, c’est le nom de scène d’un chanteur à voix parmi les plus fascinants qui soient. De ceux qu’on emporte avec soi quand on prépare sa valise pour rejoindre la fameuse île déserte équipée de matériel hi-fi sur laquelle on peut emmener des disques. Comme les autres enfants du quartier de Watts nés après-guerre à Los Angeles, Sylvester chante merveilleusement dans la chorale de son église pentecôtiste mais à la différence des autres, on l’en exclut parce que son homosexualité est trop voyante. Cela n’empêchera pas ce gaillard grand et costaud de s’habiller toute sa vie en robe et talons. Et quand les émeutes les plus meurtrières de l’histoire éclatent à Watts en 1967, lui se contente de voler du rouge à lèvres, des perruques et une bombe de laque : difficile d’imaginer un geste plus stylé. Viré de chez ses parents à l’âge de quinze ans, il essaie de gagner sa vie dans un MacDo dont il se fait licencier parce qu’il refuse de porter le filet enveloppant les cheveux des employés. Il travaille ensuite à la morgue où sa tenue et son comportement ne posent aucun problème aux rares visiteurs.

De McDo à la Factory. On se foutrait de ces détails si cette recherche de pureté dans un monde de fast-food et de flics qui tirent à balles réelles ne l’avait pas élevé très haut dans le ciel autant qu’elle l’a jeté à plusieurs reprises sur le trottoir – où il a vécu. À vrai dire, c’est son chant qui nous intéresse. Sylvester, ce sont d’abord les salles de cabarets gays de San Francisco dans les années 1960 où l’on parodiait le mariage de la fille de Nixon et où les drag queens ré-interprétaient les thèmes du Mickey Mouse Club. Puis, ce sont les boîtes de nuit new-yorkaises des années 1970 où il fut un pilier avec son premier groupe, The Disquotays et avec le second, The Cockettes, néologisme qui rassemble deux de ses passions. Ce chant reste un des derniers témoignages d’une avant-garde sociétale, politique et musicale dont on ne parle jamais et qui a pourtant ouvert un nombre incalculables de portes, bien avant Public Enemy, Kurt Cobain ou les icônes habituelles de la contre-culture. Bien sûr, on retrouve Sylvester dans la Factory d’Andy Warhol à New York puisque celle-ci aspirait tout ce qui passait à sa portée.

Homo disco. Avec son troisième groupe Hot Band, il enregistre deux albums, deux fours : son falsetto aussi aigu que puissant n’a pas encore trouvé le bon écrin. Ce sera un résidu de funk, de boîte à rythmes, de synthés, une musique autant souterraine que commerciale, une musique de pédé dans son genre dont le monde s’entichera pendant quelques années avant d’en brûler les disques noirs dans les stades. Sans lui et sa demi-douzaine d’albums solos entre 1977 et 1982, le disco n’aurait pas absorbé la ferveur du gospel, ouvrant la voie aux expérimentations futures de Moodymann à Detroit, de Moby à New York, de Hercules & the Love Affaire et de deux robots casqués français. Pour s’en rendre compte, on conseille l’écoute de I, who have nothing, une ascension vers les étoiles et la jouissance. Sylvester a connu des hits, You Make Me Feel (Mighty Real) en 1979 soit dix ans avant la version de Jimmy Sommerville, Do You Wanna Funk, I Need You, des dizaines de remix et la chance d’incarner un temps un genre musical, le Hi-NRG, sorte de disco speedé, rampe d’accès vers la house de Chicago et de Detroit. Mais sa toute-puissance a rarement franchi les frontières du milieu où il s’exprimait.

Kimono rouge sang. Depuis quelques années, une autre de ses facettes réapparaît au grès des achats de vinyles sur Discogs, des compilations intelligentes et des dépressions des Djs : ses ballades, Loving Grows Up Slow, I Tried to Forget You et surtout I Need Somebody to Love. Cette plainte déchirante clôt la boucle entre la dévotion du gospel de ses débuts et la solitude électronique de notre époque, entre l’église et la boîte de nuit, avec une prescience d’autant plus troublante que l’on sait depuis une triste nuit à Orlando que la seconde peut mener à la première. Et Sylvester dans tout ça ? Lui est mort du virus du sida en 1988. Juste avant, il défilait à la gay pride de San Francisco en fauteuil roulant. Pour son enterrement, il avait choisi de porter, ultime doigt d’honneur aux conventions de tout genre, un kimono rouge sang.