Comment ces dix premiers albums ont marqué l'histoire

On ne se remet jamais vraiment de notre première fois. C'est ce que dit le dicton. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a oublié les dix albums sélectionnés ici, les premiers de leurs auteurs. Parce qu’ils étaient la promesse d’un monde nouveau, l’incarnation d’une époque, et parce que certains (on ne dira pas qui) n’ont jamais réussi à faire mieux.

2021 M10 8

The Velvet Underground - « The Velvet Underground » (1967)

Longtemps, ce premier album a paru être une bâtisse modeste condamnée à vivre dans l’ombre de grands monuments incontournables (au hasard : les disques des Beatles, le premier album des Doors, etc.). D’ailleurs, le premier article à parler du Velvet, publié dans Chicago Daily Mail, est assez cinglant, et dit notamment que la musique du quintet « sent la menace, le cynisme et la perversion. Espérons qu’on tue tout ça avant que ça ne se répande ». Il faut dire que les New-Yorkais ne croient pas beaucoup plus en eux, ni en Nico, à qui Lou Reed et John Cale reprochent d’avoir été imposée par Warhol.

Reste que ces onze morceaux transpirent les rues crades de Big Apple, les pensées immorales d'une jeunesse attirée par les marges, l’Heroin et le speed plutôt que le LSD alors à la mode, l’avant-garde et le danger. Pas étonnant dès lors que Brian Eno ait cherché à résumer l’influence du groupe en une phrase, définitive et désormais bien connue : « Le premier album du Velvet Underground ne s’est peut-être vendu qu’à quelques milliers de copies, mais chaque personne qui l’a acheté a formé un groupe. »

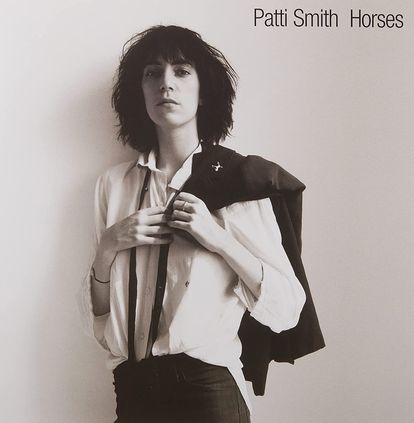

Patti Smith - « Horses » (1975)

Alors que le prog-rock commence à emmerder sérieusement ceux qui recherchent dans la musique un sens à leur vie, en même temps qu'une débauche d'énergie, une jeune poétesse américaine profite de l'année 1975 pour ramener le rock à ses fondamentaux - à l'image de cette pochette, très sobre, très belle, signée Robert Mapplethorpe. À aucun moment, Patti Smith ne souhaite ici faire des courbettes au monde adulte, privilégier les valeurs refuges au goût du risque.

« Horses », c'est le son de l'urgence, la traduction d'un état d'esprit radical, la vision avant-gardiste d'une artiste qui joue du punk sans que l'on sache encore réellement à quoi ce terme peut bien renvoyer. Et puis il y a ce casting (John Cale à la production, Tom Verlaine de Television et Allen Lanier de Blue Öyster Cult aux instruments), cet enregistrement au sein du mythique Electric Lady Studio, cette reprise magistrale de Gloria, et toutes ces fois où Patti Smith donne l’impression de vouloir dépuceler le rock.

Sex Pistols - « Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols » (1977)

De même que le Velvet dix ans plus tôt, les Sex Pistols créent des vocations. Notamment à Manchester où leur concert, donné en 1976, motive la quarantaine de personnes présentes à monter un groupe - dont Joy Division et, possiblement, les Smiths. Le seul et unique album des Londoniens se veut tout aussi influent : peut-être parce que la morgue, la férocité et la haine dont témoignent ces douze morceaux avaient quelque chose d’inédit, de générationnel, mais aussi suffisamment de fougue juvénile pour donner envie de cracher au visage de la famille royale. Ce que Johnny Rotten et ses adeptes du « No future » ne se privent pas de faire avec God Save The Queen, passé depuis à la postérité.

Joy Division - « Unknown Pleasures » (1979)

Ici, tout est mythique : de la pochette, qui représente le signal radio d’une étoile sur le point de mourir, à la production caverneuse de Martin Hannett, de la ligne de basse, si martiale, si bondissante, au chant glacial de Ian Curtis, dont les mots trahissent une faculté à analyser le quotidien noirci des habitants de Manchester - à titre d'exemple, She’s Lost Control raconte la mort d'une de ses anciennes collègues des suites d'une crise d'épilepsie.

Mais « Unknown Pleasures », c’est aussi une autre vision du rock, un post-punk joué en toute incompétence mais avec l’entrain, la fougue et le toupet qui compensent. Et emportent l’adhésion : ces dernières années, en plus des exemplaires vendus en masse chez Urban Outfitters, on a même vu David Halliday poser avec un t-shirt « Unknown Pleasures » en couverture de Paris Match…C'est un peu ça aussi le destin d'un album mythique.

Wu-Tang Clan - « Enter the Wu-Tang (36 Chambers) » (1993)

Ils avancent en collectif, se sont trouvés des pseudos semblables à ceux utilisés dans des comics, multiplient les références aux arts martiaux et développent un son (enfin, surtout RZA) aussi plombant qu'urgent, bancal que richement orchestré. Autant dire que lorsque les gars du Wu-Tang débarquent en 1993 avec leur premier long-format, personne n'est réellement prêt. Tout est différent, notamment vis-à-vis de ce que pouvait proposer N.W.A. à Los Angeles ; tout paraît lo-fi, comme plombé par les effluves de marijuana qui flottent alors en studio ; tout sonne extrêmement novateur, déstabilisant et pourtant séduisant (l'album s'est tout de même écoulé à plus d'un million d'exemplaires).

En Amérique, on dirait que « Enter the Wu-Tang (36 Chambers) » est un game changer, pour la façon qu'il a eu de faire basculer le hip-hop dans une nouvelle ère. En France, on peut se contenter de crier au « chef-d'œuvre », ce qui serait tout aussi juste.

Nas - « Illmatic » (1994)

En 1994, le hip-hop new-yorkais commence à faire grise mine par rapport à celui de la côte Ouest, plus vendeur, moins austère et surtout nettement plus musical. Heureusement, la riposte s'organise, notamment du côté de Queensbridge, où Mobb Deep et Nas ramènent ce côté « rap de proximité », avec de vraies histoires de rue, des récits crapuleux et tout un tas de confessions qui résument le rapport intime que ces artistes entretiennent avec les armes à feu, ainsi qu'avec l’odeur qui s’échappe du canon après la semonce.

« The world is yours », rappe Nas, qui s'impose ici comme un lyriciste hors-pair, faussement pessimiste et capable de multiplier les punchlines définitives, certaines étant traduites telles quelles par les rappeurs français (pensons à « Sleep is the cousin of death », reprise par Rohff dans Apprends à vivre). Mention spéciale également à DJ Premier, dont les productions, minimalistes et pourtant denses, boom-bap et pourtant ultra efficaces, permettent au rappeur new-yorkais de s’imposer dès son coup d’essai comme le « King of poetry ».

Doc Gynéco - « Première consultation » (1996)

Il en fallait de la classe et du courage, en 1996, pour débarquer avec un premier album qui confrontait le rap à la variété, les pulsions suicidaires (Nirvana) à des références populaires (La danse des canards, par exemple), l'amour des femmes (surtout quand elles sont nues) à des réflexions sur la drogue et ses dérives. Cet exploit, Doc Gynéco l'a non seulement réussi sur le plan lyrical, mais il a également eu l'audace d'aller enregistrer « Première consultation » à Los Angeles, avec des musiciens ayant bossé pour le gratin du hip-hop local (Ken Kessie, producteur de Sylvester ou Herbie Hancock, et Nancy Fletcher, l'une des choristes de Snoop Dogg).

Résultat : c'est sans doute la première fois qu'un rappeur français s'autorise à parler de choses graves sur des mélodies ensoleillées, presque joyeuses, comme pour offrir le meilleur des écrins à ce timbre de voix apaisant, souvent nonchalant, y compris quand il sert à débiter des paroles débarrassées de toute forme de morale : « J'ai connu les bandes, les gang / Les meufs de gang bang / Et les gros bangs / Bang, bang / Dans la tête de mes amis ».

Daft Punk - « Homework » (1997)

Il paraît que l’on tombe amoureux des autres pour leurs défauts. Concernant Guy-Man et Thomas Bangalter, c’est ce qui s’est plus ou moins passé à l’écoute de « Homework », le premier album des Daft Punk. On est alors en 1997, les corps de Kurt Cobain et 2Pac ont eu le temps de refroidir, la Britpop commence à saouler tout le monde, tandis que le duo français débarque avec un son crade, a priori trop nerveux pour séduire, à la fois rock et techno, du genre à vous inviter sur le dancefloor pour mieux vous broyer les jambes.

À l’époque, ça passe mal : « Homework » se fait sécher par des critiques qui ne comprennent pas le monde qui s’ouvre alors à eux. Un monde où l’on croise aussi bien Primal Scream et George Clinton que Brian Wilson et DJ Hell, Michel Gondry et Spike Jonze (pour les clips) que Dr. Dre et Lil’ Louis. Qu’importe alors si le disque paraît presque trop étouffant et épileptique par endroit : on l’aime aussi pour ça. Pour ses petits défauts, donc. Et parce qu’il sait prendre soin de nos gambettes avec au moins deux tubes intemporels : Da Funk et Around The World.

The Strokes - « Is This It » (2001)

Vu sommairement, le recentrage de l’indie-rock sur ses fondamentaux peut donner l’impression d’avoir affaire à de jeunes réac’. Après tout, « retour du rock », ça sonne un peu comme les paroles d'une vieille garde pour qui le rock serait mort en même temps que Jim Morrison ou Jimi Hendrix. Les Strokes, c'est évidemment plus que ça : c'est le son d'un New-York qui se réinvente, la musique de cinq mecs plongés dans une hype totale (entretenue par quelques figures de proue, dont Joe Strummer, qui assiste à leurs concerts), la traduction d'un savoir-faire musical, où l'électricité du punk se frotte à l'efficacité mélodique de la pop.

« Je veux te dérober ton innocence », chante Julian Casablancas sur Barely Legal, et c'est probablement ce que sont venus chercher les deux millions de personnes ayant acheté « Is This It » : une sensation de danger, la possibilité d'entendre un mec sous acide parler de ses rêves de sexe oral, l’impression de quitter l’adolescence tout en faisant un doigt au monde des adultes.

Arctic Monkeys - « Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not » (2006)

L'histoire de ce premier album pourrait se résumer à un chiffre : 363 735. Soit le nombre d'exemplaires écoulés en moins d'une semaine. À l'époque, Arctic Monkeys explose ainsi les records établis par les Beatles, Bowie ou Queen. Mais « Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not » est sorti à une époque où la dictature des stats prenait moins place : il serait donc injuste de limiter ces treize morceaux à ce constat, aussi flatteur soit-il.

C'est qu'ils sont rares les kids anglais à se montrer, dans des morceaux d’à peine trois minutes, aussi turbulents et mélomanes, poétiques et argotiques (l’utilisation de mots comme « owt », « summat’ » ou « mardy » en atteste), fédérateurs et concernés par la réalité sociale de leur pays (écouter The View From The Afternoon, Dancing Shoes ou From The Ritz To The Rubble suffit à s'en convaincre). Bref, pour une fois qu’un groupe de jeunes chevelus à guitares a justifié le terme « nouvelle sensation du rock anglais », autant en profiter. Et se dire « Whatever People Say I Am, That’s What I’m Not » est bel et bien de ces disques capables de changer une vie.