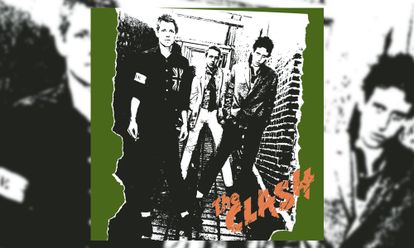

Il y a 45 ans, The Clash explosait l'Angleterre avec son premier disque punk

Penser au 8 avril 1977, date de sortie du premier album des Clash, c'est se rappeler que l'on a longtemps cru qu'un album de rock pouvait changer la face du monde. Penser à « The Clash » aujourd'hui, c'est se dire que les Londoniens posaient alors les prémices d'un style qui, à défaut de terrasser le vilain capitalisme, a au moins profondément chamboulé l’esthétique punk.

2022 M04 11

S'il ne devait en rester qu'un, nul doute que la majorité des fans des Clash (ou des amateurs de musique, ça marche aussi) choisirait de conserver « London Calling » ou « Combat Rock », voire même le monumental « Sandinista! », plutôt que le premier album éponyme des Londoniens. L'erreur serait toutefois de penser que « The Clash » est un disque moins essentiel, plus foutraque, moins abouti que les suivants. En 1977, il est même la réponse parfaite, c'est-à-dire cinglante et acide, aux décharges électriques d’une « blank generation » qui agitent New York depuis quelques temps (Richard Hell, The Ramones, Television).

Mieux : alors que les Pistols viennent de déclarer l'anarchie au Royaume-Uni, Joe Strummer et sa bande sont sans doute les premiers punks anglais à proposer un véritable album - qui, soit dit en passant, a nettement mieux passé l'épreuve du temps que « Never Mind the Bollocks ».

Né dans la précipitation, enregistré dans un studio de seconde zone aux côtés d'un batteur provisoire (Terry Chimes) et d'un producteur ayant bossé avec ABBA (Simon Humphrey), « The Clash » est un concentré d'énergie pure, animé de bout en bout par l'urgence de dire, de représenter (les chômeurs, les jeunes, les ouvriers, les blacks, etc.) et de tout envoyer valser. Brûlot révolutionnaire (White Riot), pamphlet anti-impérialiste (I'm So Bored With The USA), charges contre la vie à Londres (London’s Burning), chronique d'une jeunesse désœuvrée (Career Opportunities); chaque chanson incarne alors pour toute une génération la possibilité d’un plaisir qui échappe au règlement intérieur, à un contrat de travail ou à la plupart des lois restrictives. Avec, en prime, une reprise de Junior Murvin (Police & Thieves), qui en dit déjà long sur la manière dont les Londoniens envisagent le punk (ouvert, sans réelles frontières), mais aussi leur amour pour le reggae.

À cette première version, il est toutefois possible de préférer la seconde, sortie en 1979, à destination du marché américain. Pour l'occasion, certains titres ont disparu (Cheat, Protex Blue, 48 Hours, Deny, tous très courts), remplacés par des chansons qui figurent depuis au panthéon du punk (I Fought The Law, Complete Control ou (White Man) In Hammersmith Palais, par exemple). Certains ont pu une voir une forme de concession, mais la lutte, chez les Clash, a toujours été une question de style et d’esthétique. Il ne suffit pas de mettre des coups de canif dans les traditions : il faut aussi pouvoir s’appuyer sur des chansons qui donnent l’impression de se faire projeter à travers les murs.

Ça ressemble à de l’arrogance ; c’est peut-être davantage de la force. Cette impertinence, cette façon d'interpeller l'auditeur (« Vous plierez vous aux ordres ? Ou prendrez vous le dessus ? / Allez vous reculer ? Ou irez vous de l'avant ? »), cette colère, c'est en tout cas ce qui permet à « The Clash » de conserver aujourd'hui encore un certain souffle. Et d'éviter ainsi la crise de la quarantaine.