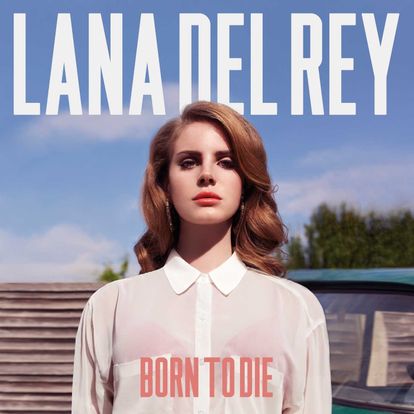

Il y a 10 ans, Lana Del Rey devenait une star mondiale avec "Born to Die"

En pole position au moment de comptabiliser les albums qui définissent le début des années 2010, « Born To Die » fête son dixième anniversaire. L'occasion de se rappeler que le 27 janvier 2012, Lana Del Rey revisitait le rêve américain le temps de quelques morceaux qui possédaient l’étoffe de classiques immédiats.

2022 M01 27

Lana Del Rey a beau être plus productive que jamais, sa galaxie, aujourd’hui encore, demeure ce lieu hors du temps, où chaque morceau traduit musicalement l'iconographie d'un cinéma américain désuet, où le chant échappe à la laide normalité du monde réel. Chez elle, tout est fantasmé, le passé comme son parcours de vie. « Elvis est mon papa, Marilyn est ma mère », chantait-t-elle en 2012, avec la sensualité et la grâce qu'on lui connaît.

Le problème, c'est que contrairement au King, Lana Del Rey n'a peut-être jamais réussi à transgresser son statut d'icône. Non pas que les albums publiés ces dernières années témoignent d'un manque de classe : c'est juste que tout semble perpétuellement ramener l'Américaine à ses premiers émois pop, à ce « Born To Die » qui constituait pour elle un second départ. Rappelons que Lana Del Rey fut d’abord May Jailer et Lizzy Grant avec les albums « Sirens » et « Lana Del Ray A.K.A. Lizzy Grant »

Dès le premier extrait, Video Games, on comprend que l’usine à fantasmes tourne à plein régime sur « Born To Die ». Lana Del Rey y évoque son rapport à l'image, sa musique fondée sur une esthétique vintage, sa vision de l'Amérique décadente. Avec, en prime, un clip qui se joue des codes de Tumblr (normal : on est alors fin 2011) et une mélodie à écouter quand les cœurs saignent : Video Games, c’est un peu un tube de Roy Orbison réinterprétée par une « Nancy Sinatra gangsta » et produit par Julee Cruise (il est possible de disposer les noms dans un autre ordre, ça fonctionne aussi). Depuis les années 1960 hollywoodiennes, on n’avait peut-être plus ressenti de vibrations aussi touchantes, une chaleur immédiate envahir le corps, une chanson aussi artisanale que sophistiquée et marketée se hisser à de telles hauteurs - avec 283 millions de vues sur YouTube et plus de 3 millions singles écoulés à travers le monde, on peut aisément parler ici d'un succès populaire.

Il fallait à présent renouveler l’exploit, ne pas simplement devenir l’égérie de marques prêtes à miser sur son imagerie rétro (H&M, en premier lieu). Il lui fallait donc un album digne de ce tube capable de faire fredonner la mélancolie. Ce serait « Born To Die », un faux premier album enregistré auprès d'une équipe resserrée : Justin Parker, un compositeur et producteur londonien (Stay de Rihanna, c’est lui), Dan Heath, compositeur de musiques de films à Hollywood, et Emile Haynie (Kanye West, Kid Cudi, Eminem) pour les rythmiques hip-hop.

On la sait proche également de Woodkid, qui lui réalise le clip de la chanson-éponyme, de Damon Albarn, avec qui elle était censée travailler. On la dit même en contact avec Lou Reed, qui aurait aimé produire son album suivant (« Ultraviolence »). Mais Lana Del Rey n'a finalement besoin de personne. Elle sait où elle veut aller, elle connaît l'impact que peuvent avoir ses films préférés sur son processus créatif (Virgin Suicides, Scarface, American Beauty, probablement ceux de David Lynch), elle a conscience de devoir s'appuyer sur des arrangements de cordes pour donner vie à ses chansons, qu’elle dit aborder tels des freestyles.

Malgré la qualité de cette œuvre pop. Malgré le fait que « Born To Die » soit le cinquième album le plus vendu de 2012. Malgré sa réédition, parue en novembre de la même année, et le charme qu’il contient, y compris dans ses visuels, à l’image du clip de National Anthem où A$AP Rocky incarne JFK. Malgré tout ça, Lana Del Rey suscite déjà de vives critiques : préfabriquée, maniérée, peu attirée par la modernité, l’Américaine est sujette à toutes les attaques, et inutile de dire que sa prestation sur le plateau du Saturday Night Live, les mains tremblantes, n’a pas fait taire le boucan. De même que certains morceaux, nettement plus anecdotiques, tels This Is What Makes Us Girls.

Pourtant, « Born To Die », c’est ce disque qui s’entend comme un marqueur de son époque, notamment grâce à la présence de singles classieux, tour à tour puissants et dénudés. C’est cette œuvre qui, de Blue Jeans à Summertime Sadness, en passant par des mélodies d'orfèvre moins souvent citées (Off To The Races et Dark Paradise), impressionne par sa grâce lugubre, son chant funéraire.

C’est cet album qui, finalement, peut s’entendre comme l’équivalent sonore du Once Upon A Time de Tarantino, avec ses refrains qui incarnent la perte de l’innocence, ses couleurs vintage et sa vision maniérée d’un Hollywood fantasmé. C’est peut-être le disque de Lana Del Rey qui résume toutes ses obsessions, son passéisme ambiguë et joueur, sa passion pour les refrains langoureux, comme son goût du romanesque et d’une certaine évidence pop qu’elle ne retrouvera jamais tout à fait sur les albums suivants.