De Black Flag aux Beastie Boys, ils disent tous merci aux photos de Glen E. Friedman

Biberonné à la culture skate, Glen E. Friedman a photographié les prémices de la scène punk-rock américaine (Black Flag, Fugazi, Bad Brains), produit le premier album de Suicidal Tendencies, noué une collaboration de longue date avec Def Jam et réalisé les premières pochettes mythiques d'un rap encore naissant. Une certaine idée de l’underground dont il dévoile les coulisses à l’occasion de la sortie « Dinosaur Beats », une compilation hip-hop dont il signe la cover.

2023 M07 20

À 14 ans, en 1976, tu intègres l’équipe du mythique Skateboarder Magazine. Il faut toutefois attendre le début des années 1980 pour te voir photographier des groupes de punk-rock. C’est la rencontre avec Black Flag qui a tout changé ?

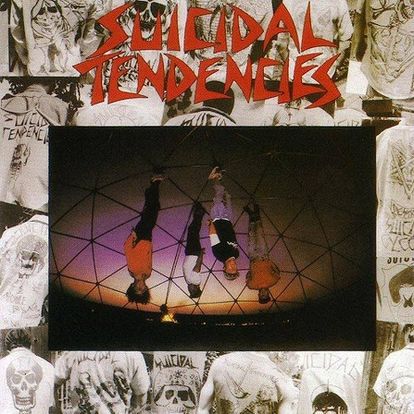

À vrai dire, je connaissais déjà un peu ce milieu, j’allais à plein de concerts, j’avais eu l’occasion de shooter les Bad Brains sur scène, etc. Black Flag fait donc partie d’un tout, d’une époque où je trainais avec beaucoup de groupes, comme les Suicidal Tendencies, dont j’ai produit le premier album (l’éponyme « Suicidal Tendencies », 1983). Concernant les Black Flag, c’est le producteur du groupe qui est venu me voir. Il savait que je bossais pour Skateboarder et souhaitait que je fasse un compte-rendu d’un de leurs concerts dans le magazine, très influent à l'époque. Par la suite, il m’a proposé de venir rencontrer les gars, ils m’ont offert leur album et la connexion s’est faite facilement. Les mecs de Black Flag étaient également fans de skate, ça nous faisait déjà un point commun.

En tant que photographe, qu’est-ce qui t’intéressait dans le punk-rock plus qu’ailleurs ?

C’était excitant, lourd et agressif ! J’étais encore adolescent, ou du moins, j’en sortais à peine, et j’avais besoin de quelque chose d’assez nerveux. Les Bad Brains, Black Flag, Suicidal Tendencies, tous ces groupes exprimaient des sentiments et des colères qui correspondaient assez bien à mon état émotionnel. Et puis les punk-rockeurs entretenaient d’évidentes connexions avec la culture skate. Naturellement, j’ai donc eu envie de documenter cette scène, de traduire en images ce que tous ces musiciens m’inspiraient. Ils m’ont tellement aidé à mieux comprendre ma vie personnelle... La moindre des choses était de retranscrire cette authenticité et cette profondeur dans mes clichés.

Quand tu rencontres pour la première fois Black Flag ou Fugazi, as-tu tout de suite en tête la manière dont tu comptes les photographier ?

Il me paraît important de noter qu’il s’écoule plusieurs années entre ma rencontre avec Black Flag, au début des années 1980, et celle avec Fugazi, à la fin de cette même décennie. Au sein d’une industrie musicale où tout va très vite, ce n’est pas rien. D’ailleurs, tout avait changé entre ces deux époques. La seule constante, finalement, c’était mon approche. Je ne suis certes pas le mieux placer pour parler de mon style, mais je peux toutefois dire que j’ai toujours cherché à développer une esthétique personnelle, intense et cohérente. Mon idée, c’était de les rendre beaux, de les mettre en scène dans des situations qui permettaient aux gens de les voir de la même manière que moi.

J’imagine qu’il y avait aussi la volonté de leur donner une certaine visibilité ?

Bien sûr ! À l’époque, peu de gens parlaient d’eux, leur musique était trop indépendante, trop brutale, trop agressive. La scène punk-rock n’était finalement qu’une petite organisation qui tentait de lutter contre le mainstream. Ils ont fini par accéder au succès, mais cela a pris du temps.

C’est la même motivation qui t’anime au moment de collaborer avec des rappeurs ? Ou est-ce, comme tu as pu le dire en interview, l’absence de bons photographes au sein de ce courant musical qui t'a incité à te tourner vers les Beastie Boys, Run-DMC, etc.?

Je pense que l’interview à laquelle tu fais allusion a dû être quelque peu écornée. Car, oui, évidemment qu’il y avait de bons photographes hip-hop à la fin des années 1980. En revanche, c’est clair que les pochettes n’étaient pas au niveau : elles n’étaient pas de bonne qualité, systématiquement faites en studio et étaient souvent très kitschs, voire même clichés. Lorsque je suis arrivé chez Def Jam, j’ai tout de suite eu envie d’amener l’esthétique hip-hop à un autre niveau.

Comment c’était de travailler avec Def Jam ?

L’avantage, c’est qu’ils connaissaient déjà mon travail et qu’ils savaient très bien pourquoi ils venaient me chercher. Si bien que je n’avais jamais de consignes ou de restrictions au moment de réaliser les pochettes. C’était une vraie liberté, et ça m’a permis de nouer de véritables collaborations avec les artistes. Pour le premier album de Public Enemy (« Yo! Bum Rush the Show », 1988), par exemple, tout est parti d’un dessin de Chuck D, le leader du groupe, que j’ai pu ensuite réinterpréter dans l’idée de tendre vers la pochette que l’on connaît aujourd’hui.

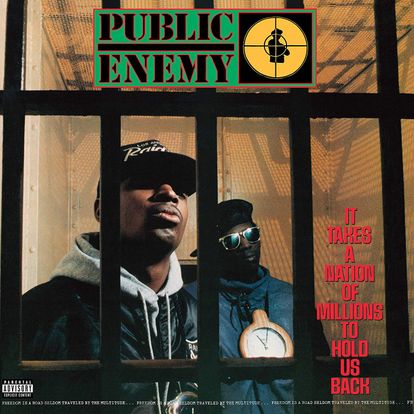

Ça été le même processus pour « It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back », le second album de Public Enemy, sorti un an plus tard ?

Non, là, c'est nettement plus complexe. La photo utilisée est une image dont je n'aimais pas la composition. Elle ne me convenait pas et, pour tout dire, était loin d'être la meilleure des sessions que l'on avait pu faire pour la cover. Le problème, c'est que les albums se vendaient presque essentiellement sur cassette à cette période, soit un petit format auquel l'image correspondait bien - d'après le label, cela permettait de mettre en évidence les barreaux de prison. Personnellement, je trouvais que l'on ne ressentait pas ma patte, j'ai même menacé de rayer le négatif…

Rapidement, les gars m'ont toutefois fait comprendre qu'ils n'auraient pas de pochette pour l'album si je faisais ça, qu'ils devraient opter pour une pochette graphique. Je me suis donc ravisé et j'ai accepté le compromis. Il faut dire que j'étais persuadé que « It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back » allait être le plus grand album de hip-hop de tous les temps, je ne pouvais pas rater l’opportunité de réaliser cette pochette.

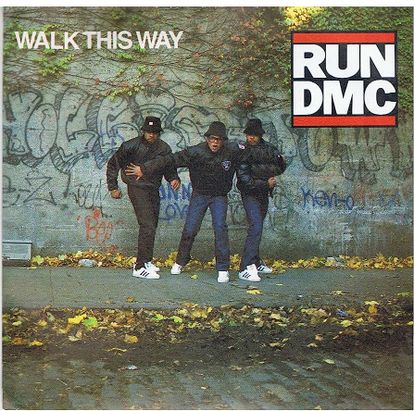

Pour Def Jam, tu as également réalisé la pochette du fameux single Walk This Way de Run-DMC et Aerosmith…

Au milieu des années 1980, les Beastie Boys ont été ma porte d’entrée vers le monde du hip-hop. Parce qu’ils venaient du punk-rock et que je comprenais leur musique mieux que d’autres photographes. Mais aussi parce que mon travail à leur côté m’a ouvert quelques portes. Du coup, lorsque les Run-DMC ont débarqué à Los Angeles dans le cadre de leur tournée, ils m’ont contacté et on a décidé de bosser ensemble. Quelques temps plus tard, je suis allé à New York pour réaliser les photos qui allaient servir à l’album, au merchandising et à la presse. Ce n’était que des bonnes vibes.

Par la suite, Profile Records, qui était jusque-là peu intéressé par l’image, a compris que le titre pourrait rencontrer un énorme succès. Du coup, ils ont cherché à toucher une autre audience, m’ont proposé cent dollars en me disant que dans le cas contraire, ils utiliseraient une image générique. Étant donné que je rêvais de faire partie d’Aerosmith étant petit, je ne me voyais pas rater l'opportunité de réaliser cette cover, même pour une somme ridicule.

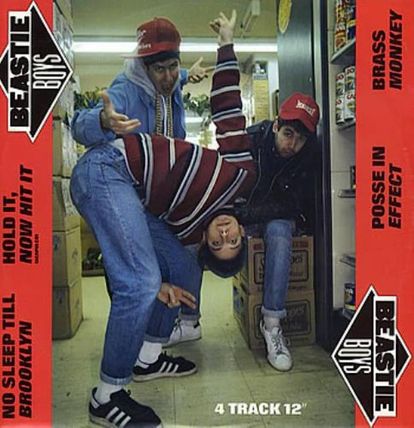

Tu évoquais les Beastie Boys. Quelle pochette préfères-tu entre « Check Your Head » et No Sleep Till Brooklyn ?

No Sleep Till Brooklyn ? Tu veux dire la pochette du single ? Je ne préfère même pas en parler : elle est immonde et n’aurait jamais dû être utilisée comme cover. C’est simplement une photo comme il en existe des centaines d’autres, une image qui n’a rien de particulier, si ce n’est qu’elle m’évoque tous ces moments où les gars et moi trainions tout le temps ensemble. À l’inverse, la pochette de « Check Your Head » reflète parfaitement la musique du groupe.

À cette époque, on se connaissait déjà depuis un moment, et j’étais vraiment époustouflé par ce qu’ils étaient en train de créer. Alors, un jour, au studio, je leur ai proposé de se programmer une séance photo, à l’ancienne. J’ai ramené mon objectif fisheye et ça a donné ce résultat. Ce qui est drôle, c’est que l’image choisie originellement n’était pas la même. J’ai envoyé un fax in extremis et l’image que l’on connaît aujourd’hui a finalement été retenue.

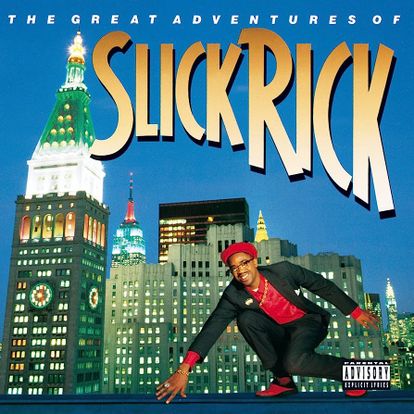

Parmi tes pochettes mythiques, je trouve qu’il y a aussi celle du premier album de Slick Rick, « The Great Adventures of Slick Rick » (1988). D’où est venue cette idée de tendre vers un univers cartoonesque ?

Pour être honnête, je dois avouer que le nom de l’album est une de mes idées. Tout simplement parce que les textes de Slick Rick donnent l’impression d’être dans un comics, un film ou un dessin animé. Slick Rick est un formidable storyteller. Quant à la pochette, je souhaitais le photographier d’une manière unique, dans une situation improbable. D’où cette photo réalisée sur le toit de mon ancien immeuble à New York ; d’où cette typographie qui rappelle celle d’Indiana Jones, très populaire à l’époque ; d'où cette esthétique presque héritée des films de Noël.

Aujourd’hui encore, je reste très fier de cette pochette, des couleurs choisies, de la mise en scène, de la composition, etc. Ça prouve que l’on peut créer quelque chose de beau au sein d’environnements qui ne le sont pas.

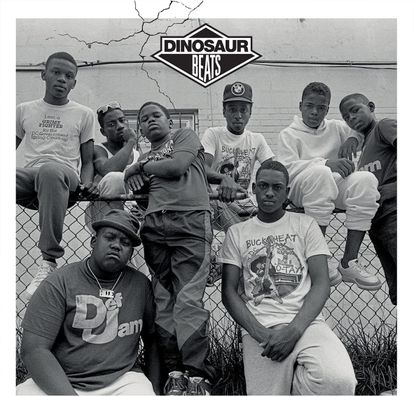

Fin juin, sortait « Dinosaur Beats », une compilation hip-hop avec, comme pochette, une photo de The Junkyard Band, un groupe de Washington D.C., que tu as shooté à l'occasion de leur unique single paru sur Def Jam, The Word/Sadines, en 1985. Pourquoi cette photo plutôt qu'une autre ?

Rick Rubin a toujours eu envie de réaliser de belles photos pour chacun de ses groupes. Il souhaitait s’appuyer sur un bon portrait et m’a proposé de débarquer à Washington D.C. pour shooter cette bande de jeunes artistes, histoire d’acter leur arrivée chez Def Jam. Pour moi, c’était tout bénèf, étant donné que ça me permettait de rendre visite à l’un de mes meilleurs amis, Ian MacKaye, qui venait d’enterrer Minor Threat et s’apprêtait à former Fugazi. Ian est venu avec moi sur le shoot, réalisé dans leur environnement afin que les gars du Junkyard Band se sentent le plus à l’aise possible, qu’ils soient immortalisés au sein de leur quartier.

Ce jour-là, on a réalisé une cinquantaine de photos, et j'en garde un bon souvenir. Finalement, la photo retenue a surtout été utilisée pour la presse, mais je suis heureux de la voir aujourd’hui illustrer cette compilation. Mon seul regret, c’est que l’on ne voit pas l’ensemble de la composition, la photo ayant été coupée pour les besoins de la pochette...

« J'étais persuadé que « It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back » allait être le plus grand album de hip-hop de tous les temps, je ne pouvais pas rater l’opportunité de réaliser cette pochette. »

À la fin des années 1980, le hip-hop est encore en train de se structurer. Tu arrivais à vivre de tous ces clichés ?

Déjà, il faut savoir que l’on ne devient pas riche en faisant des photos, sauf si on fait des pubs, ce que j’ai toujours refusé de faire. Collaborer avec Def Jam et tous ces groupes, c’était avant tout un réel plaisir. Bien sûr, j’avais besoin d’argent pour vivre, mais je ne réalisais pas toutes ces photos avec cet objectif en tête. À l’époque, j’étais jeune, je n’avais pas de famille à charge et n’avais pas besoin de beaucoup d’argent. Je prenais ce que l’on me proposait et je me réjouissais simplement de pouvoir photographier les artistes qui m’inspiraient tant.

L’un de tes livres se nomme Fuck Your Heroes : est-ce à dire que tu as été déçu par certains artistes ? Ou est-ce simplement que tu refuses de les idéaliser ?

Ni l’un, ni l’autre. À vrai dire, j’ai appelé ce livre ainsi parce que les artistes qui y figurent criaient « fuck you » à tout-va. Ils étaient rebelles, très agressifs et, selon moi, sont devenus les héros d’une génération parce que, justement, ils emmerdaient ceux des générations précédentes.

The Burning Flag Tour, exposition de Glen E. Friedman, du 20 juillet au 07 août, au 3537, à Paris.